Guillermo Magi es un profesor de Filosofía rosarino y formador de docentes, y hace 10 años le dieron diagnóstico de Parkinson rígido. Su vida comenzó a tener limitaciones cada vez más severas, hasta el punto de que hace unos años perdió mucha movilidad y habla. Pero hace unos meses le realizaron una operación de estimulación cerebral profunda (ECP), en la que le implantaron unos electrodos y ésto le devolvió la calidad de vida que había perdido: volvió a dar clases de a poco, y ahora busca difundir estas operaciones para ayudar a más gente con el mismo diagnóstico.

“Me importa difundirlo porque no se conoce comúnmente: muy pocos saben que el Parkinson tiene una alternativa en esta línea. Yo mismo, que desde hace tanto padezco la enfermedad, recién hace unos cuatro años que me enteré. En ese marco, estamos organizando una jornada de concientización para el 11 de abril (ver más abajo), que es el día mundial que conmemora el nacimiento del médico británico James Parkinson”.

Nueve años atrás, Guillermo Mag comenzó a sentir varias molestias en su brazo derecho. Descartado otras posibles afecciones, el neurólogo le notificó su diagnóstico de Parkinson. “Más allá de que con el paso del tiempo llegué a comprender que cada organismo es una perfecta máquina química, en ese momento, y dado mi desconocimiento total, el neurólogo me aclaró que había dos tipos de Parkinson: uno es el del temblor, y el otro es el rígido”.

Esta historia, que es la suya y que compartió amablemente con Rosario3, fue a través de un diálogo escrito en la red social de WhatsApp, ya que Guillermo puede hablar, pero hacerlo le genera fatiga. Sin embargo, no escatimó en compartir sus reflexiones, así como su historia personal, con el altruista objetivo de advertir a otras personas con el mismo diagnóstico sobre esta operación que puede mejorarles como a él su calidad de vida.

“Todos tenemos una imagen pre-armada de que alguien con Parkinson debe ser muy viejito y normalmente varón, que camina muy lento y da pasos cortitos, y le tiemblan una o las dos manos”, ilustró Guillermo, y luego recordó: “No tenía idea de cómo era el Parkinson rígido, el que me había tocado. Los primeros años prácticamente no tuve inconvenientes en mi salud: los pocos síntomas visibles que iban apareciendo se controlaban con la levodopa, medicación que debía tomar”. La Levodopa es la droga que puede simular, parecerse o asemejar los efectos que el cerebro logra con la dopamina, ya que tener esta enfermedad implica que el cerebro, por algún motivo, ha dejado de producir esta sustancia química, y la ausencia de ésta se hace sentir en distintas funciones motoras, cognitivas, sociales y vinculares, y las neuronas comienzan a sufrir un lento deterioro.

Una operación poco conocida y que estimula las neuronas

El neurocirujano que le realizó la operación a Guillermo es Pablo Mortarino (Matrícula nº. 23.026), del Departamento de Neurocirugia Funcional y Estereotaxica del Sanatorio Parque. El especialista confirmó a este medio que si bien se trata de un tipo de intervención cada vez más regular, que nació en la década del ’80 y que se realiza en los nosocomios de la región ya desde hace más de una década, aún sigue sin ser conocido en el común de la gente (como señaló Magi), “probablemente producto de una falta de divulgación desde los sectores de salud en este país, porque en otros países está más difundido”. En Rosario, le consta que hay antecedentes de su aplicación en nosocomios públicos, y se encuentra también dentro del Programa Médico Obligatorio. Es una operación que consta de tres etapas, que lleva unas seis a ocho horas y el paciente suele ser dado de alta al día siguiente de la intervención.

Mortarino aclaró que si bien se trata de un tratamiento accesible, para realizarlo, un paciente con diagnóstico de Parkinson debe tener algunas características clínicas específicas y ciertos requisitos estrictos como el temblor, la rigidez y/ó la lentitud (alguno, varios o todos esos síntomas) como los más predominantes.

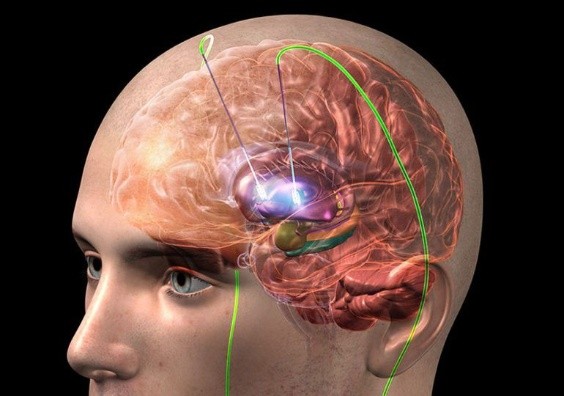

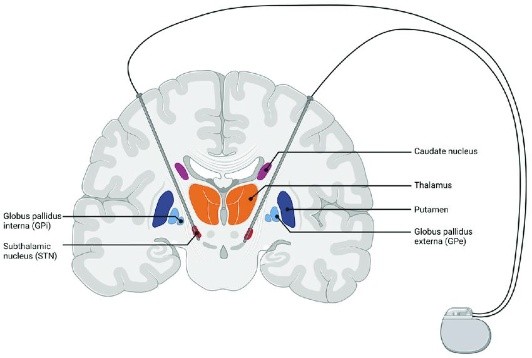

En torno a qué implica la operación de Estimulación Cerebral Profunda (Deep Brain Stimulation en inglés), Mortarino precisó con claridad que “para dicha enfermedad, consta de la implantación de electrodos en áreas profundas del cerebro capaces de modular la actividad neuronal”. Dichos electrodos son similares a un marcapaso cardíaco: cables muy delgados con un grosor aproximado de dos milímetros.

Al instalarlos en un sector específico del cerebro y luego encenderlo, estos electrodos generan estimulación profunda con campos electromagnéticos en su circunferencia, con un efecto virtuoso en que los síntomas (que siempre avanzan) ingresan en una meseta de su desarrollo. En los controles post-operatorios, el neurólogo puede modificar la estimulación que el paciente recibe para adaptarla a las necesidades del paciente, logrando un mejor control de los síntomas. Los electrodos intentan cumplir de otra forma la función que cumplía la dopamina que dejaron de producir los pacientes con Parkinson: controlar a las neuronas para mejorar la coordinación de los movimientos.

Al día de hoy no hay una cura definitiva para esta enfermedad, de manera que el docente en Filosofía explicó: “Si bien no me moriré de Parkinson, sí lo haré con Parkinson”. Tampoco se ha encontrado la manera de detener el deterioro de las neuronas. “Todos los tratamientos pasan por reducir o lentificar esto, pero no se puede detener ni extirpar. De manera, desde hace tiempo está en mi vida este tal «Park», que en una muestra de fidelidad inusitada e impensada en los modos del vivir humano actual, me asegura que estará conmigo hasta el final”.

Algo más que nacer de nuevo: volver a enseñar

Como se contaba anteriormente, Guillermo Magi es docente de Filosofía y es formador de docentes en esa materia, pero además creó su propio instituto: “Me dediqué toda mi vida a formarme y estudiar. Concluí el Profesorado en la UNR en el año 1987. Después hice dos carreras universitarias en nuestro país, y luego viví cuatro años en la ciudad de Salamanca (España), donde cursé y aprobé un Máster en Educación, becado por distintos organismos. En aquellos años, entre 1997 y 2001, también me doctoré en Neurociencia”.

En 1998 fundó su institución académica, llamada Fundación Archipiélago, donde se realiza formación de docentes, la cual dirige hasta estos días, y a lo largo de los años fueron muchos los programas de intercambio con instituciones académicas de nuestro país y de países como España, Colombia, Brasil, Bolivia y Uruguay, y congresos de educación, también nacionales e internacionales.

“Tanto dar clases como gestionar la fundación, son actividades que me encantan. Lo hacía y lo hago al día de hoy con mucho placer y mucha pasión”, destacó el docente, quien vio interrumpida su docencia desde que agravó su cuadro hace poco más de dos años.

En su instituto, hasta el 2020, todas las actividades eran presenciales, y la pandemia de Covid-19 trajo consigo la modalidad virtual. “Nos reconvertimos, y puedo pensar que la pandemia de alguna manera me preparó para poder estar en actividad estos tres últimos años, ya que desde fin de 2022, todo 2023 y 2024, la enfermedad escaló de una manera inusitada: la medicación ya no era suficiente, y entonces surgió la posibilidad de la cirugía”.

En torno al agravamiento de su enfermedad, el docente recordó en detalle cada pérdida de autonomía para hacer casi todo: “Fue de repente: no poder escribir, perder la motricidad en ambas manos, no poder cargar objetos porque todo se te cae, no pude manejar más, ni hacer casi nada de lo cotidiano. Usar el celular pasó a ser una tragedia, no podía bañarme ni secarme con la toalla, y fui perdiendo cuotas importantes de equilibrio”.

Desde la virtualización de su institución que Magi no podía dar más clases presenciales. “No podía mantenerme en pie por mucho tiempo, el Parkinson había afectado mi voz, y me producía disfonías que duraban cuatro o cinco días”.

La cirugía del 10 de octubre, y todo lo que siguió a ella, fue para Guillermo “algo más que nacer de nuevo. Fue poder vivir”. En los meses previos a la operación, consumía alrededor de 30 pastillas por día de unas ocho drogas diferentes, usaba dos parches al cuerpo las 24 horas. “Recuerdo que cargaba una especie de jeringa con morfina, para poder soportar cuando me agarraba un dolor en las piernas y luego en el resto del cuerpo”, aseveró.

Dos meses después de haber sido operado, Guillermo volvió a dar clases, y la semana pasada fue invitado para dar una capacitación en la ciudad de San Nicolás: “El 5 de diciembre pasado, invitado por una institución, di una clase de tres horas en la UAI de Rosario, con tres personas que me acompañaban por lo que pudiera pasarme. Ese fue un momento que no podré olvidar”.

El jueves de la semana pasada Guillermo brindó una jornada de capacitación para docentes de una institución de la ciudad de San Nicolás que cumplió este año 50 años de su fundación.

Una enfermedad de millones de personas y en busca de diagnóstico precoz

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 11 de abril como recordatorio de la enfermedad, con el objetivo de generar conciencia de los síntomas y las necesidades que padecen las personas por este mal, alentando a un diagnóstico precoz y al tratamiento adecuado.

El trabajo médico más conocido de Parkinson fue “An Essay on the Shaking Palsy” (Ensayo sobre la Parálisis Agitante), de 1817. Fue la primera persona en describir la condición que hoy se considera una enfermedad y lleva su nombre.

En 2019 se calculaba que 8,5 millones de personas padecían la enfermedad, que para el 2030 se estima crecerá a 12 millones. En Argentina, si bien no hay cifras oficiales, se calcula que cerca de 100 mil personas conviven con esta enfermedad.

El viernes 11 de abril de 17 a 21 se realizará una actividad bajo el lema “Hoy vuelvo a casa sabiendo algo del Parkinson” en la plaza Las Heras, en avenida Del Rosario y Bermúdez.

Previamente, allí habrá una caminata con especial atención a familiares y amigos de quienes padecen la enfermedad. Y de 16.30 a 20 funcionará una radio abierta con especialistas, familiares y pacientes con esta enfermedad.